勉強会、活動報告等

- 第14回ハロハロ 開催案内 2025年11月15日(土)

- 第14回ハロハロを11月15日(土)14-16時で開催します。

今回は神戸市総合療育センター診療所長・神戸大学名誉教授の高田哲先生に「発達が気になる子どもと家族 不器用さへの支援のあり方」をテーマにご講演いただきます。

小児神経科医として発達の気になる子どもとご家族を支え続けてこられた先生から、子どもの不器用さの医学的知見と家族ができる支援について解説していただきます。

ご興味のある方はご応募ください。Zoomでも配信します。

詳しくはこちらのチラシをご覧いただき、メールでお申込みください。

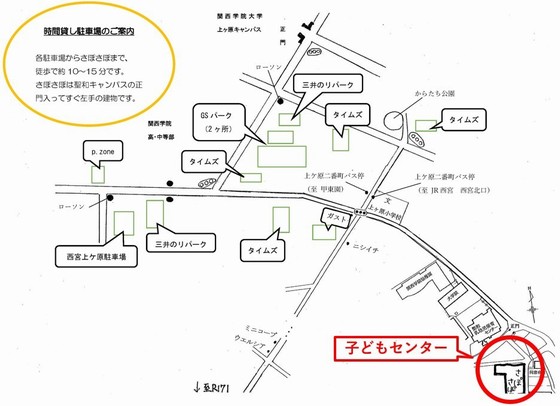

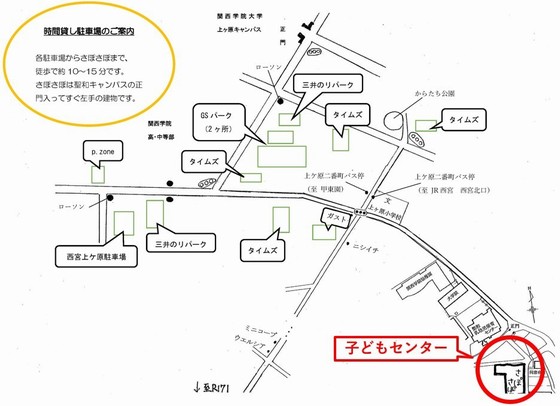

場所:関西学院大学聖和キャンパス 子どもセンター

学内の駐車場は利用できませんので、車でお越しの際は近隣の駐車場(徒歩8-10分、30分110円)をご利用ください。

関西学院大学教育学部 松井学洋研究室事務局

Email: kg.gm.lab★gmail.com

※メールアドレスは@マークを★に変えてあります。

- 第13回ハロハロ 開催報告 2025年8月23日

- 第13回ハロハロは、ご家族13組(保護者21名、子ども20名)、Zoom参加者4名、学生ボランティア19名の計64名にご参加いただきました。

休日にも関わらずご参加いただきありがとうございました。

今回は「発達の気になる子どもへの運動あそび」をテーマにアスロンジュニアスポーツクラブ代表の井原一久先生にお越しいただきました。

最初に全員で動物の動きを真似する遊びやフープとコーンにタッチする遊びを行いました。

みんな楽しく思いっきり遊んでいましたが、その遊びの動きが手足を使った協調運動に自然になっていました。

次に鉄棒の練習を行いました。

これも最初から鉄棒を使うのではなく、まず前回りや逆上がりに必要な体の動きを遊びながら練習しました。

最後に縄跳びをしました。

縄跳びが苦手な子どもは、縄を前に回すときはエプロン、後ろの時はマントと、まずは縄を動かす練習を行いました。

今回は運動が苦手な子ども達が集まっています。

そのような子ども達は苦手意識から、なかなか積極的に「やってみよう」とはならないものです。

でも、今回は時折心配そうな顔をしながらも、頑張ってトライしていました。

できた時の嬉しそうな顔を見て、私も嬉しかったです。

常に子ども達を応援しながら指導をしてくださった井原先生とずっとそばで応援して褒めてくれた学生の存在が大きかったと思います。

厳しく責めなくても、子どもも大人も楽しく練習できる方法があるのだと、いつも考えさせられます。

井原先生、今回も素晴らしいプログラムを行っていただき、本当にありがとうございました。

後半は子どもと別れて、保護者は井原先生から子どもの運動発達についてレクチャーを受けました。

保護者が講演を受けている間、子ども達はボランティアの学生と遊びました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

保護者が講習会に参加している間、子ども達は体育館で学生ボランティアさんと一緒に遊びました。

今回は、製作、ボードゲーム、レゴ、プラレールの4つのエリアに分かれて遊びました。

遊ぶエリアを作る時に、小学校高学年のお友達はおもちゃを運ぶのを手伝ってくれてとても助かりました。

子ども達はボランティアさんとお絵かきをしたり、ぐらぐらゲームで遊んだり落ち着いた様子で楽しく過ごしていました。

今日、出会ったばかりのお友達と仲良くお話しをする姿もみられました。

最後は、学生ボランティアさんが「あおむし」の手遊びと面白そうな絵本を読み、活動終了になりました。

とても暑い中でしたが、みんな元気いっぱいに過ごすことができました。

活動の中で少しでも楽しいと思える時間を過ごしてもらえたら嬉しく思います。

また遊びに来てくださいね。お待ちしています。

~~~~~~~~~~~~~~

ご協力いただいた先生方、スタッフの皆さん、学生の皆さん、本当にありがとうございました。

運動が苦手な子どもだからこそ、これからたくさんの「できた」を経験できるのだと思います。

その成長を保護者の皆さんと一緒に支えていければと思います。

次回は11月15日(土)、神戸大学名誉教授・神戸市総合療育センター診療部長の高田哲先生から「発達性協調運動障害の理解と支援」についてお話していただく予定です。

ご興味のある方は是非ご参加ください。

松井学洋

- 第12回ハロハロ 開催報告 2025年5月24日

- 第12回目のハロハロは、ご家族9組(保護者15名、子ども15名)、学生ボランティア17名の計47名、Zoomは5名にご参加いただきました。

皆さん、お忙しいなかご参加いただきありがとうございます。

保護者プログラムは、関西医療大学作業療法学科教授・児童デイサービスたくみ理事長の大歳太郎先生に「不器用な子どもの生活に役に立つサポートツール」」というテーマでご講演いただきました。

年齢ごとにみられる不器用さの特徴とうなくできない理由を説明していただきました。

特に感覚の統合の問題、興味関心、理解の問題など、子ども側の原因を評価し、その子にとって良い方法を考えることが大切というお話がありました。

そして、スケジュールボード、絵カード、サポートのついたお箸、軽い力で切れるハサミ、グリップ付き鉛筆、様々な定規、コンパス、クッションマットなど、生活に役立つツールがこんなにあるんだと目から鱗の内容でした。

とても具体的で役に立つお話だったと思います。

大歳先生、本当にありがとうございました。

後半はグループトークを行いました。

今回は幼児期から学童期まで幅広いお子さんを持つ保護者が参加してくださり、子育てについて話し合いました。

幼児期は家での関わり方をどうすれば良いか、学童期はりサポートツールを学校で使わせてもらうためにはどうすれば良いか、という話で盛り上がりました。

一人で悩むのはしんどいので、みんなで話してあって、みんなで子どもへのより良い関わり方を見つけていければと思います。

そして、保護者も楽になってくれればと思います。

今回もご協力くださったファシリテーターの先生方、本当にありがとうございました。

京都女子大学 中井靖先生

神戸教育短期大学 中塚志摩先生

理学療法士の先生(Zoom担当)

子どもプログラムも楽しい遊びをたくさん行いました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

15人の子ども達が子どもプログラムに遊びにきてくれました。

始めは子どもセンターの部屋でレゴやままごと、お絵かきをして遊びました。

今日は、お絵かきコーナーが大人気でした。

学生ボランティアさんとお話しながら好きな絵を集中して描いていました。

部屋で遊んだ後は、体育館に移動し、たくさん身体を動かして遊びました。

まずは、学生ボランティアさんとふれあい遊びをしました。

お子さんとボランティアさんの手やお尻、足の裏を合わせて遊びました。

また四つ這いになったトンネルをくぐったり、ボランティアさんの足を飛び越えるようにジャンプをして遊びました。

その後はトンネルや平均台のサーキット遊びをしました。

始めは様子を見ていたお子さんも、お友達が取り組む姿をみて「やってみよう」と挑戦していました。

「ぼく16回もやったよ!」と教えてくれるお子さんもいました。

最後はパラバルーンです。

大きい大きいパラバルーンをみんなで持って波を作ったりお山を作って遊びました。

部屋に戻り、みんなで絵本を2冊みてプログラム終了となりました。

今回は幼児から小学校高学年のお子さんまで幅広い年齢のお子さんが来られていました。

出来ることも遊び方も一人ひとり違いますが、お子さんのペースを大事にして寄り添う学生ボランティアさんの姿はとても素敵だなと思いました。

次回は8月を予定しています。

また遊びに来てくださいね。

~~~~~~~~~~~~~~

スタッフの先生方、一緒に遊んでくれた学生の皆さん、本当にありがとうございました。

不器用さを持つ子どもは、苦手意識から運動プログラムに参加したがらない子も多いのですが、やり方次第で楽しく思いっきり体を動かすことができます。

笑顔で走って、投げて、ジャンプして、子ども達の楽しそうな顔を見ていると、私たちも嬉しくなります。

保護者に対しても、グループトークのなかで「わかるわかる」と共感しながら、気兼ねなく子どものことを話してくださる姿を見ると、少しはお役に立てているかなと嬉しくなります。

次回は8月23日、アスロンジュニアスポーツクラブ代表の井原一久先生に来てもらいます。

不器用な子ども達が苦手な縄跳び、鉄棒、ボール投げなどの運動を親子で楽しく練習します。

後日詳細をアップしますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

松井学洋

- 2025年度のハロハロ開催予定

- 2025年度は以下の開催予定です。対面ご希望の方は是非子どもと一緒に関学に遊びに来てください。

Zoomでも同時配信しますので、オンラインでも皆さん気軽にご参加ください。

※開催時間14-16時、対面+Zoom配信で開催。テーマは変更の可能性あり。

5月24日(土)不器用な子どもの生活に役に立つサポートツール 大歳先生

8月23日(土)発達の気になる子どもへの運動指導(親子合同) 井原先生

11月15日(土)発達性協調運動障害の理解と支援 高田先生

1月31日(土)学校での不器用な子どもへの支援(予定)

場所:関西学院大学聖和キャンパス子どもセンター

概ね2か月前を目途に募集案内をHP、SNSにアップします。

- 発達支援教室ハロハロについて

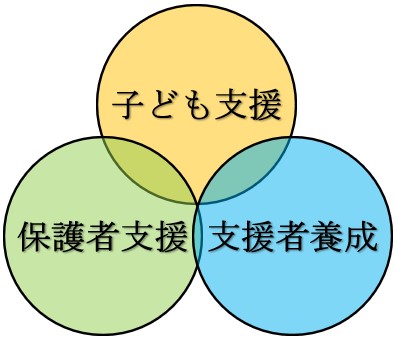

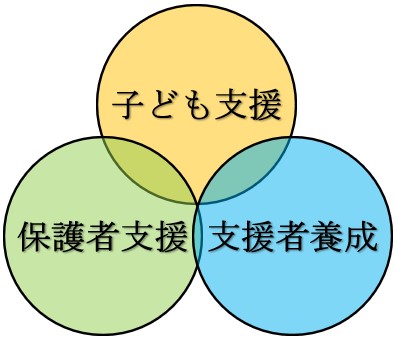

- ハロハロは不器用さを基本テーマに子ども支援、保護者支援、支援者養成の3つの目的で開催しています。

<子どもへの支援>

発達性協調運動障害のように生得的な不器用さを持つ子ども達は運動への強い苦手意識を持ちやすく、自己肯定感が低下しやすいところがあります。

ハロハロではスモールステップを基本とした運動遊びを行い、協調運動の発達を支援するとともに、身体を動かす楽しさとできる喜びを感じてもらうことを大切にしています。

活動では学生達が優しく子ども達をサポートしてくれます。

これも子ども達が自分の苦手に対して、保護者以外に「助けてくれる人がいること」「助けや工夫があればできることがたくさんあること」を理解する機会になると思います。

運動面だけではなく、人との関わり方が不器用な子ども達もいます。そういった子ども達のために、集団でのルールのある運動遊びを行い、社会性を育む機会をつくっています。

そして、家庭、学校園以外で子どもが安心できる第3の居場所を提供し、不器用さを理解し合える友達をつくることができればと願っています。

友達同士で共感し合うことができれば、「苦手なこと自体は悪いことではない」と思えるのではないでしょうか。

<保護者への支援>

地域でご家族を支える場合、家族同士、当事者同士をつなぐことが重要です。

親というのは自分の子どもを客観的に見れないものです。私自身もそうです。

誰かと相談することで現在困っている状況を整理し、子どもの「得意なこと」「苦手なこと」を具体的に理解することができます。

それに「悩んでいるのは自分だけじゃないんだ」とわかると気持ちが楽になりますよね。

同じ境遇を持つ親同士で悩みや不安を共有することで、保護者の孤立を防ぐことができればと考えています。

園や学校とのやり取り、進路の選択などは多くの保護者が悩むところです。

そのような時に先輩保護者の体験談を聞くことで、具体的な方法や将来の見通しを立てることができます。

また、大学教員を中心とする専門家から知識提供を受けることで、子どもの特性への理解を深め、育てにくさを感じた時に対処できる力を高めることもできると思います。

困った時に「誰に」「どこ」に相談すれば良いかわかることも、保護者にとって重要なスキルだと思います。

<支援者養成>

ハロハロでは学生にボランティアに来てもらっています。休日に無理を言って申し訳ないなと思いつつ、学生に子どもと遊んでもらうことには大きな意味があります。

学生達は保育や教育を大学で学んでいます。

講義も大切ですが、やはり実際に子ども達と関わってみなければ、その子が何に困り感を持っているのか、何を求めているのかを知ることは難しいです。

学生時代に1対1で不器用さや様々な発達の特性を持つ子どもと遊ぶことで、体験的に子どもを理解することができます。

ベテランのリーダー保育士の保育を見ることも、具体的な関わり方の勉強になります。

また、保護者の話を聞くことで、子どもを育てる親がどのような悩みや不安を持っているのか知ることができます。

それが家族を含めた必要な支援を理解することにつながり、子どもと保護者の多様性を尊重し、支えることができる教員・保育者の養成につながると考えています。

長々と書きましたが、子どものことで困っている方がいらっしゃれば気軽にご参加ください。

一人で悩むのはしんどいので、みんなで考えましょう。

今後も「ハロハロに来て良かった」「楽しかった」と思える場所にしていきたいと思います。

松井学洋

- 第11回ハロハロ 開催報告 2025年2月8日

- 第11回目のハロハロは、対面がご家族5組(保護者8名、子ども8名)、学生ボランティア14名の計30名、Zoomは6名にご参加いただきました。

皆さん、お忙しいなかご参加いただきありがとうございます。

保護者プログラムは、みなとのこども診療所院長の今西宏之先生に「子どもの不器用さの理解と支援」」というテーマでご講演いただきました。

「してあげる」+「できるようにする」+「できなくても生きていけるようにする」という子育ての話、発達外来の現状、療育の役割、親のプレゼン力、学校とのやり取り、不器用さの理解と支援についてお話いただきました。

親としてどうあるべきか、また子どもと関わる上で何を大切にすべきかをとても考えさせられるお話でした。

大変貴重なお話をしていただきありがとうございました。

後半はグループトークを行いました。

今回は学童期の子どもを持つ保護者が多く、子どもへの関わり方への悩みや医療機関の探した方、学校の先生とのやり取りについて話をしました。

今回はゼミの学生にもグループに入ってもらいました。

今西先生の講演や保護者の話はきっと勉強になったと思います。

また、今回もご協力くださったファシリテーターの先生方、本当にありがとうございました。

京都女子大学中井靖先生

理学療法士の先生(Zoom担当)

子どもプログラムも楽しい遊びをたくさん行いました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

今回は、8人の子ども達がハロハロに遊びにきてくれました。

いつもより少ない人数で、広いスペースでゆっくりと遊ぶことができました。

ボランティアのお姉さん達とおもちゃやカードゲームで遊んだ後、2つのグループにわかれてピンポン玉を使ったあそびを行いました。

小学校中・高学年のグループは難しい遊びにもチャレンジ!ピンポン玉をミニ担架(新聞紙と大きめのビニール袋で作ったもの)の上にのせてお姉さんやお友達と協力して運びました。「どうしたら落ちずに運べるかな?」とよく考えて取り組んでいました。

未就学・小学校低学年のグループはピンポン玉を床に投げて、ピンポン玉の動きを楽しみました。

どちらのグループも最後は「かみこっぷ ふうせんてっぽう」を作って的に向かって投げて遊びました。

かみこっぷには自分で絵を描いたり、シールを貼りました。

難しい部分はお姉さんに手伝ってもらいながら素敵な作品が出来ました。

作ったふうせんてっぽうは持って帰っていますのでお家でも遊んでみてくださいね。

楽しい時間はあっという間に過ぎて、最後はみんなで絵本をみてプログラム終了となりました。

また遊びにきてくださいね。お待ちしています。

~~~~~~~~~~~~~~

集団での遊びが苦手な子どももいますが、学生たちの声かけと応援で全員参加することができました。

できた時の嬉しそうな顔がとても素敵でした。

また継続的に参加していただくことで子ども同士の関わりが生まれ、声を掛け合う場面も見られました。

いつも子ども達のことを一番に考えて、楽しいプログラムを作成してくださる保育士の松浦智子先生、一緒に遊んでくれた学生の皆さん、本当にありがとうございました。

次回は5月を予定しています。

後日詳細をアップしますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

松井学洋

- 学校との情報共有

- DCDの子ども達が実質的に困り感を持ちやすいのは、主に学校生活です。

体育、図工、音楽が苦手で、本人の苦手意識も強くなります。

また、文字がマス目からはみ出てしまう、プリントがきれいに折れない、定規、コンパス、裁縫など道具を使った操作が難しい、昼休みのドッチボールや鬼ごっこに参加できず、教室で過ごしていることが多くなります。

本人のできることを増やすことも大切ですが、むしろ先生や友達に自分の「苦手」を理解してもらい、ヘルプが出せることの方が大切だと考えます。

また、学校の先生にDCDのことを伝えた方が支援は受けやすいです。

何が苦手で、どのように対応すると本人が助かるかが重要な情報です。

先生も初めてだと対応はわかりません。

また、伝え方も口頭より紙面の方が先生も理解しやすく、保護者も子どものことを客観的に見る機会になります。

より具体的に言うと、「DCDの説明」「療育内容・家庭での対応」「学校で配慮をお願いしたいこと」をA4用紙1~2枚にまとめるとわかりやすいです。

今回、小学校との情報共有に使用する配慮依頼テンプレート(Word)を作成しました。

学校の先生との情報共有に是非ご活用ください。

「小学校_配慮依頼テンプレート_松井学洋研究室」

改善点、ご意見とありましたら、是非ご連絡ください。

- DCDの子どもと家族の会

- 近年、極端に不器用な子ども達の存在がクローズアップされています。

発達性協調運動障害(DCD:Developmental Coordinate Disorder)と呼ばれる障害の概念です。

運動全般が苦手で幼児期から学童期にかけて以下のような特徴が見られます。

ブランコが乗れない。

ジャングルジムに登れない。

ボールを蹴ろうとするとこける。

ボタンを留められない。

ペットボトルのフタが開けられない。

縄跳びができない。

リズムに合わせて身体を動かせない。

〇や△などの単純な絵しか描けない。

文字を小さい枠にかけない。

定規で線を引けない。

リコーダーが苦手。

端と端を合わせて紙を折れない。

有病率は5~11歳の子どもで5~6%と報告されており、決して珍しい障害ではありません。

映画ハリーポッターで主役を演じたダニエル・ラドクリフさんも自身DCDであることを公表されています。

しかしながら、社会的認知はまだまだ低い状況です。就学前、学童期、思春期と運動面で特別な支援が必要な子ども達ですが、十分な理解が得られているとは言えません。

また、子どもことで悩まれている保護者もいらっしゃると思います。

実は、私もその保護者の1人です。

私の子どもも運動全般が苦手で、小さい頃からDCDの特徴が見られました。

そして、小学3年生の時に医療機関でDCDの診断を受けました。

本人は真面目で一所懸命に頑張っています。先生や親の指示に何とか応えようとします。

しかし、うまく出来ません。決して、やる気の問題ではないのです。

当事者になって、学校とのやりとりをどうするかや、本人への療育のあり方など、夫婦で悩むことがありましたが、身近に相談する人がいません。

このような場合、同じ境遇のご家族からお話を聞けると助かります。

私もDCDの家族会をネットで探したのですが、見当たりませんでした。

きっと同じように悩んでいる保護者はいらっしゃると思いますし、DCDの子どもと家族が交流できる場所があれば、子どもも家族も生きづらさ少しを減らすことができるのではないかと考えました。

DCD当事者の方、ご家族の方、興味を持たれている方、是非ご連絡ください。

ご連絡お待ちしております。

〒662-0827 兵庫県西宮市岡田山7‐54

関西学院大学教育学部

准教授 松井学洋

Tel: 0798-52-4416

Email: g-matsui★kwansei.ac.jp

※メールアドレスは@マークを★に変えてあります。

- 過去の活動

- 第6回~第10回

第1回~第5回