勉強会、活動報告等

- 第10回ハロハロ 開催報告 2024年11月16日

- 第10回目のハロハロは、対面がご家族10組(保護者13名、子ども14名)、学生ボランティア15名の計42名、Zoomは4名にご参加いただきました。

皆さん、お忙しいなかご参加いただきありがとうございます。

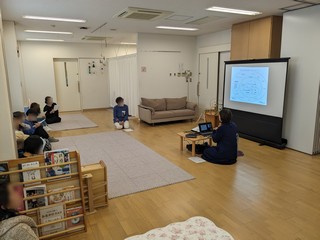

保護者プログラムは、神戸市総合療育センター診療所長・神戸大学名誉教授の高田哲先生に「発達性協調運動症について~その支援を考える~」というテーマでご講演いただきました。

神経発達症と神経ネットワークの関係、発達性協調運動症の幼児期から成人期までの特徴、その支援についてわかりやすくお話しいただきました。

高田先生、ありがとうございました。

後半はグループトークを行いました。

今回は幼児期から学童期まで幅広い年代の子どもを持つ保護者に来ていただいたので、それぞれのライフステージごとの悩みや対応について情報交換ができました。

小学校の宿題をどうするか、これは本当に親として悩みが尽きませんね。

高田先生からの回答もあり、有意義なプログラムになったのではないかと思います。

ご協力くださったファシリテーターの先生方、今回も本当にありがとうございました。

神戸教育短期大学 中塚志麻先生

理学療法士の先生

子どもプログラムもたくさんの子ども達が来てくれました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

第10回ハロハロは、14人の子ども達が遊びにきてくれました。はじめは、子どもセンターのプレイルームで学生ボランティアさんと一緒におもちゃで遊びました。レゴや塗り絵、カードゲーム等自分の好きな遊びをみつけて楽しんでいましたね。

その後、体育館に移動して身体を動かして遊びました。

保護者のみなさま、直前まで天候を判断していましたので、事前にお伝えしていた活動と変更になり申し訳ございません。

体育館では、保育士の先生に考えて頂いた遊び(しっぽとり、サーキット遊び、パラバルーン)を行いました。

しっぽとりは、3つもしっぽがあります。

1つ取られても大丈夫。ボランティアさんから新しいしっぽをもらいもう一度チャレンジできます。

広い体育館の中思い切り走り回っていました。

サーキット遊びは、ボールをかごに入れたり、大きなマットの山を登りそこからジャンプをしたり、フープを渡っていく遊びをしました。

しんどくなったお子さん用に休憩スペースもありました。

最後は、みんな大好きなパラバルーンです。

みんなで波を作ったり、大きなドームを作りました。

ドームの中にみんなで入るとお家みたいでしたね。

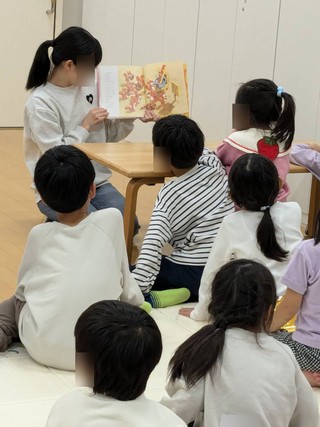

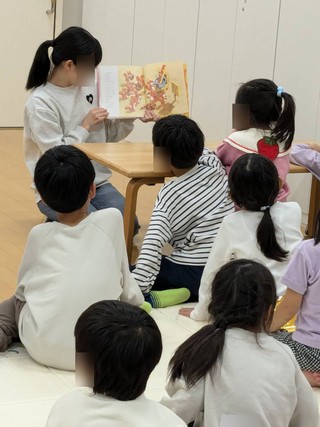

その後、子どもセンターのプレイルームに戻り、絵本を読んで終了となりました。

また、遊びに来てくださいね。お待ちしています。

最後になりましたが、楽しい遊びを考えて頂いた保育士の先生、子ども達といっぱい遊んで頂いたボランティアのみなさま、ありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~

体育館でみんなで遊んでいる姿を見ると、本当に嬉しくなります。

多様な年齢の子ども達のためにプログラムを作成してくださった先生方、一緒に遊んでくれた学生の皆さん、本当にありがとうございました。

最近の調査では、学童期以降で10人に1人が気になる子だと認識されています。

それだけの人数を医療機関だけでフォローしていくのは当然難しいと思います。

気になる子、特に発達の気になる子の場合、周りの環境を整えることで困り感を大きく減らすことができます。

医療、学校園、家庭のそれぞれで情報を共有しながら、その子の特性やペースにあった関わりを行っていくことが大切だと思います。

そのためには発達についての理解者と支援者を増やしていく必要があり、ハロハロがその一役を担うことができればと考えています。

10回と言う節目を無事終えることができ、これまで関わってくださった皆様に心から感謝申し上げます。

次回は2月8日(土)を予定しています。

講師は未定ですが、医師か心理士の方に来てもらうと思っています。

後日詳細をアップしますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

松井学洋

- 第9回ハロハロ 開催報告 2024年8月24日

- 第9回ハロハロは、ご家族6組(保護者10名、子ども9名)、Zoom参加者3名、学生ボランティア10名、の計32名にご参加いただきました。

休日にも関わらずご参加いただきありがとうございました。

今回は親子を対象にアスロンジュニアスポーツクラブ代表の井原一久先生に「親子で学ぶ不器用な子どもへの運動指導」をテーマにプログラムを行っていただきました。

最初に保育士の松浦先生にお名前呼びと簡単な手遊びをしていただき、プログラムが始まること、先生に注目することを遊びを通して行っていただきました。

大声で子ども達に注意をしなくても、自然に視線が前を向き、先生に注目していました。

全員が集中したところで井原先生に交代していただき、まず最初に障害物を置いてのラダー走に挑戦しました。

ラダーやコーンを走ることで歩幅を小さくして走ることができます。

みんなキャッキャ言いながら一生懸命走っていました。

次にスカーフを使った遊びを行い、慣れてきたところでボール運動を行いました。

次に縄跳びをしました。

縄跳びができない子どもが多かったので、まずは大繩を回さずに上下に振って、縄に当たらずに走り抜ける練習をしました。

大繩の後に個別で縄跳びを持って、縄を前に回すときはエプロン、後ろの時はマントと縄を動かす練習を行いました。

縄跳びを跳ぶことができたと喜んでいる子ども達とそれを一緒に喜んでいた保護者の方々が印象的でした。

また「縄跳びの教え方がわかった」という声が多く聞かれ、親子で学ぶ運動指導というテーマに合った内容だったと思います。

前回に引き続き、家庭で取り入れられる運動指導があること、また大人の工夫次第で遊びながら練習することはできると感じました。

後半は子どもと別れて、保護者は井原先生から子どもの運動発達についてレクチャーを受けました。

印象的だったのは、第二次性徴期前後で筋肉の成長とともに自然にできることが増えてくること、できなくても良いので幼児期から様々な運動(身体の動き)に慣れておくことが大事であるというお話でした。

井原先生、今回も素晴らしいプログラムを行っていただき、本当にありがとうございました。

保護者が講演を受けている間、子ども達はボランティアの学生と遊びました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

お父さん、お母さんが講習会に参加している間、子ども達は学生ボランティアさんと一緒に遊びました。

今回は、身体を動かして遊ぶサーキット遊び、おもちゃ遊び、製作コーナーの3つのエリアに分かれて遊びました。

子ども達に大人気だったのは製作でした。

紙皿にシールを貼ったり、ペンで模様を描き、フリスビーを作りました。

作ったフリスビーはコーンまで飛ばして遊びました。

広い体育館の中でよく飛んでいましたね。

最後は、学生ボランティアさんと手遊びをして遊んだり、絵本を読んでもらい活動終了になりました。

暑い中でしたが、みんな元気いっぱいに過ごすことができました。

また遊びに来てくださいね。

~~~~~~~~~~~~~~

子どもプログラムを担当していただいた先生方、スタッフの皆さん、学生の皆さん、本当にありがとうございました。

今回のプログラムを通して、子どもへの運動指導を行う際の「目的」について考えさせられました。

「学校の体育であるから」、「周りの子ができているから」という理由ももちろんありますが、もう少し長期的な視点で、個別の種目にこだわるのではなく、全体的な子どもの運動能力の成長という観点で関わることが大切だと思いました。

そうすれば焦ることが減るのかなと感じます。

次回は11月16日(土)、神戸大学名誉教授で神戸市総合療育センター診療部長の高田哲先生から「発達性協調運動障害の理解と支援」についてお話していただく予定です。

ご興味のある方は是非ご参加ください。

松井学洋

- 第8回ハロハロ 開催報告 2024年5月25日

- 2024年度第1回(通算8回目)のハロハロは、対面がご家族7組(保護者10名、子ども11名)、学生ボランティア14名の計35名、Zoomは6名にご参加いただきました。

皆さん、お忙しいなかご参加いただきありがとうございます。

今回の保護者プログラムは、関西医療大学作業療法学科教授で作業療法士の大歳太郎先生に「発達の気になる子どもの不器用さへの支援」というテーマでご講演いただきました。

運動に関する感覚の解説と家庭や園でできる遊びや作業の具体例をお話ししていただきました。

また、就学前後の相談で良くある子どもが文字をうまく書けない時の背景と対応についてお話しいただきました。

おはしや筆記具、文房具などの補助具(ツール)のご紹介は大変参考になりました。

また、学校の先生にどのように伝えるかもご助言いただき有意義な機会となりました。

大歳先生、いつも本当にありがとうございます。

後半はグループトークを行い、講演の感想や子どものことで困っていること、家庭や学校での関わり、先生への理解の求め方について話し合いました。

和気藹々と話が進み、あっという間に時間になってしまいました。

ご協力くださったファシリテーターの先生方、今回も本当にありがとうございました。

神戸教育短期大学 中塚志麻先生

理学療法士の先生

保護者が話している間、子ども達はボランティアさんと一緒に遊びました。

今回も元神戸市療育センター保育士の松浦智子先生がフラフープを使った遊びを考えてくれました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

11人の子ども達が遊びにきてくれました。

初めての場所で不安そうなお子さんもいましたが、学生ボランティアさんと一緒に遊びだすと笑顔が見られました。

おもちゃで遊んだ後、2つのグループにわかれて遊びました。

今回は、フラフープを使った遊びや、紙コップでロケットを作って遊びました。

フラフープをコマのようにくるくる回して遊んだり、フープが並んだ道を3枚のカードから自分の好きな渡り方(ジャンプをする、ボランティアさんにぶら下がって進む等)を選んで渡りました。

年齢が高いグループのお子さんは、フラフープを頭から足までくぐらして、次の人に渡すフラフープリレーをして遊びました。

体を動かして遊んだ後は、紙コップロケットを作りました。

紙コップをどのくらいの力で引っ張ると飛ばすことができるか、よく考えて遊んでいましたね。

最後に絵本を読んで子どもプログラム終了となりました。

また、遊びに来てくださいね。お待ちしています。

最後になりましたが、楽しい遊びを考えて頂いた保育士の先生、ありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~

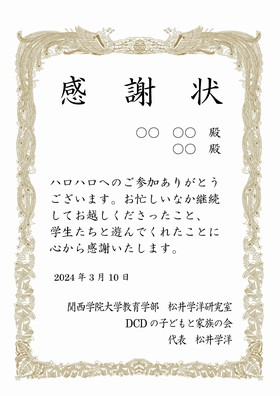

今回もハロハロに計4回ご参加いただいたご家族に感謝状をお渡ししました。

対面で来られたお子さんには手作りの記念メダルをお渡ししました。

保護者に喜んでいただけるかなと思って作っていますが、予想以上に喜んでいただけて嬉しいです。

ボランティアの学生の皆さん、いつもサポートしてくださる関西学院の職員の皆様にも心から感謝いたします。

次回は8月24日(土)14-16時で、親子を対象にアスロンジュニアスポーツクラブ代表の井原一久先生に「発達の気になる子どもへの運動指導」を行っていただきます。

2か月前にHP、SNSで案内を公開します。

近隣自治体の園に案内チラシを送ってもらいますので、掲示等でもご確認ください。

松井学洋

- 第7回ハロハロ 開催報告 2024年3月10日

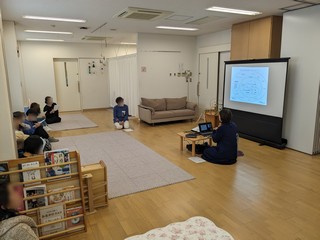

- 第7回目のハロハロは、対面がご家族6組(保護者8名、子ども12名)、学生ボランティア13名、見学2名の計35名、Zoomは保護者5名にご参加いただきました。

皆さん、いつも日曜日にご参加いただきありがとうございます。

勉強会プログラムでは、頌栄短期大学特任教授の石岡由紀先生に「子どもの困り感に保護者が寄り添う(できること)」というテーマでご講演いただきました。

大人から見て困ったと感じる子どもの行動には子どもなりの理由や背景があること。

子ども本人、保護者それぞれの困り感。そして、基本的な対応や支援のあり方についてお話いただきました。

特に、「みんなと一緒(のことをさせる)に固執しない」、「子どもはおとなのまねをして育つ」という内容は、親として日々の子どもへの関わりを振り返る機会となりました。

石岡先生、ありがとうございました。

後半はグループトークを行い、様々な状況のなかで親として頑張っていること、将来の見通し、きょうだいへの関わりについて話し合いました。ひとりで悩むのはしんどいので、このような場を利用して、みんなで考えていければ良いと思います。

ご協力くださったファシリテーターの先生方、今回も本当にありがとうございました。

理学療法士の先生

福岡女学院看護大学 児玉豊彦先生

はぐむのあかりクリニック心理室公認心理師 兒玉幸子先生

今回も保護者が話している間、子ども達はボランティアさんと一緒に遊びました。神戸市東部療育センターひまわり学園保育士の松浦智子先生が新聞紙を使った遊びを考えてくれました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

3歳から12歳の子ども達、12人が遊びにきてくれました。

いつもより少ない人数で、広いスペースでゆっくりと遊ぶことができました。

学生のお姉さん、お兄さん達とおもちゃで遊んだ後、2つのグループにわかれて新聞紙あそびを行いました。

新聞紙バルーンの下に入って、降りてきた新聞紙を「待ってました!」という様子でびりびりに破いたり、新聞紙でボールを作りボランティアさんと投げ合いをして遊びました。

その他にも新聞紙を頭の上に乗せて歩いたり、新聞紙の上に乗ってじゃんけんで負けたら新聞紙を追って乗るスペースが小さくなっていくゲームをしました。

破った新聞紙でフリスピーを作って遊びました。

新聞紙でもたくさんの遊びができますね。

お家でもぜひやってみて下さい。

楽しい時間はあっという間に過ぎて、最後は手袋シアターと絵本をみてプログラム終了となりました。

また遊びにきてくださいね。お待ちしています。

~~~~~~~~~~~~~~

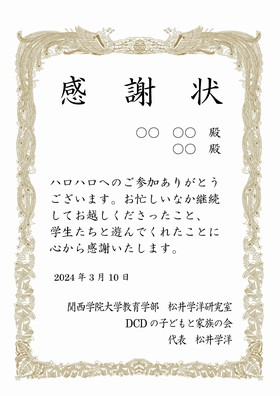

今回、ハロハロに計4回ご参加いただいたご家族に感謝状をお渡ししました。

対面で来られたお子さんには記念メダルをお渡ししました。

日曜日の午前中に何度も足を運んでいただいたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

今年度も無事ハロハロを終えることができました。

ご協力いただいた皆様に心から感謝申し上げます。

ハロハロは不器用さをテーマに子ども支援、保護者支援、支援者養成の3つの目的で開催しています。

そして、その目的は人と人とのつながりでしか達成できないと考えています。

ハロハロが関わる全ての皆さんのお役に立てば幸いです。

次回からハロハロは日曜日ではなく、土曜日の午後14-16時の開催になります。

場所は子どもセンターで変わりませんが、使用する部屋が少し変わります。

2024年度の第1回目は5月25日(土)を予定しています。

土曜日なのでお仕事やデイなど予定がおありの方も多いと思いますが、ご都合が良ければ是非ご参加ください。

松井学洋

- 第6回ハロハロ 開催報告 2023年11月5日

- 第6回目のハロハロは、対面がご家族12組(保護者16名、子ども19名)、学生ボランティア16名、見学2名の計53名、Zoomは保護者3名にご参加いただきました。

皆さん、お忙しいなかご参加いただきありがとうございます。

勉強会プログラムでは、神戸市総合療育センター診療所長・神戸大学名誉教授の高田哲先生に「発達が気になる子どもと家族 不器用さへの支援のあり方」というテーマでご講演いただきました。

脳神経系の発達と不器用さの医学的理解、発達性協調運動障害の症状と他の発達障害との関連性をわかりやすくお話しいただきました。

また、運動指導の際のポイントや子どもへの関わり方についてメッセージをいただき、大変勉強になりました。

高田先生、ありがとうございました。

後半はグループトークを行いました。

今回は小学生の子どもが多く、体育が苦手、文字が書けないなどの子どもの不器用さに親としてどう関わっているか、学校の先生にどう伝えているか、将来の見通しなどについて話がありました。

同じ悩みを持っている人が身近にいて、共感し合えることがとても大切だと思います。

学年の違う子どもが集まっているからこそ、先輩保護者からのアドバイスも得られると思います。

先の見通しが立つと不安も少し軽減しますね。

ご協力くださったファシリテーターの先生方、今回も本当にありがとうございました。

神戸教育短期大学 中塚志麻先生

理学療法士の先生

福岡女学院看護大学 児玉豊彦先生

はぐむのあかりクリニック心理室公認心理師 兒玉幸子先生

子どもプログラムは今回もたくさんの子ども達が参加してくれました。神戸市東部療育センターひまわり学園保育士の松浦智子先生と妻が、高学年と低学年で2つのプログラムを考えてくださりました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

2歳から12歳の子ども達、19人が遊びにきてくれました。

ボランティアのお姉さん達とおもちゃで遊んだ後、風船とパラバルーンを使ってみんな遊びを行いました。

今回は、人数が多かったので「ドラえもんグループ」と「ピカチュウグループ」の2つのグループに分けて遊びました。

ドラえもんグループは小学低学年の子どもが中心のグループです。

元気いっぱい風船をポンポンと飛ばしたり、ボランティアさんと風船をスカーフ上に乗せて落とさないように歩いて遊びました。

ピカチュウグループは小学中学年・高学年の子どもが中心のグループです。

2組に分かれて風船を相手チームのエリアに投げ入れるゲームをしました。

とても白熱しましたね。

最後は、パラバルーンの上にある風船をそっと包みました。

どちらのグループも風船の扱い方がとても上手でした。

ボランティアのお姉さん達との楽しい時間はあっという間に過ぎて、最後はやきいもじゃんけんと絵本を読んでプログラム終了となりました。

また遊びにきてくださいね。お待ちしています。

~~~~~~~~~~~~~~

ハロハロではきょうだいも積極的に受け入れています。参加する子どもの年齢が幅広くなると、それだけプログラムを考えないといけないのですが、普段我慢しがちなきょうだいも楽しく遊んで欲しいという思いからです。

家族を含めて子どもを支えるということは、当然きょうだいも含まれると思っています。

多様な年齢の子ども達のためにプログラムを作成してくださった先生方、一緒に遊んでくれた皆さん、本当にありがとうございました。

ハロハロは参加してくださる保護者の皆さん、スタッフの先生方、ボランティアの学生さん達がいて、初めて成立するプログラムです。

皆様方に心から感謝申し上げます。

次回は3月10日(日)、頌栄短期大学特任教授(元神戸親和女子大学教授)の石岡由紀先生に子どもの不器用さに親ができることをお話していただく予定です。

ご興味のある方は是非ご参加ください。

松井学洋

- 過去の活動

- 第6回~第10回

第1回~第5回