勉強会、活動報告等

- 第5回ハロハロ 開催報告 2023年8月27日

- 第5回ハロハロは、ご家族12組(保護者16名、子ども19名)、学生ボランティア14名、見学5名の計54名にご参加いただきました。

皆さん、日曜日に関わらずご参加いただきありがとうございました。

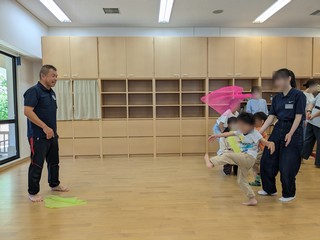

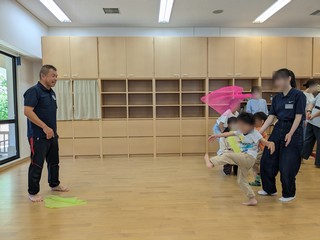

今回は親子を対象にアスロンジュニアスポーツクラブ代表の井原一久先生に「発達の気になる子どもへの運動指導」を行っていただきました。

まず最初にスカーフを使った運動遊びを実施しました。

スカーフを上に投げてキャッチする、キックすることにチャレンジしました。

ボールはすぐに落ちてくるので難しいですが、スカーフはゆっくり落ちてくるので目で追いかけながら、掴むことができます。

できた時の子ども達の嬉しそうな顔が印象的でした。

次に木の棒を使った遊びをしました。

ぶら下がった状態、しがみついた状態をゴールまで維持する運動ですが、これもみんな楽しそうに参加していました。

逆上がりの練習もしました。

私も参加したので写真を撮れませんでしたが、子どもは寝転んだ状態で棒を掴み、足を身体の方に上げると同時に、棒を上に引っ張ると逆上がりができます。

こんな練習の方法があるのだと感動しました。

「初めて逆上がりができた」と言っている子どももいて、子どもも保護者も本当に喜んでいました。

最後に縄跳びの練習をしました。

縄を前後に回す運動、縄が一番上に来た時にジャンプするという跳ぶタイミング、大変参考になりました。

大縄跳びの練習もしましたが、これも縄を回すのではなく、上と下に縄を動かすことから始め、タイミングよく通り抜けることを練習しました。

前回に引き続き、「こんな練習の仕方があるんだ」と目から鱗でした。

子どものできない部分ばかりに目がいきますが、大人の工夫次第で、子どものできるはいくらでもあると思いました。

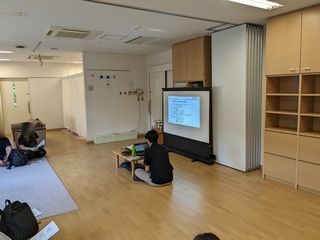

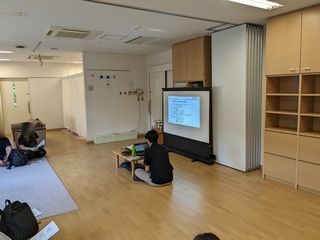

後半は親子で別れて、保護者は井原先生から前半の活動の意図やねらいについてレクチャーを受けました。

井原先生、今回も素晴らしい活動を行っていただき、本当にありがとうございました。

保護者がレクチャーを受けている間、子ども達はボランティアの学生と自由遊びを行いました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

親子運動遊びで、たくさん身体を動かした後だったので、お子さん達はボランティアさんとお部屋でゆっくり過ごしました。

ままごとをしたり、プラレールをしたりそれぞれ好きなことをみつけて遊びました。

最後はボランティアさんが絵本を読んでくれて、お帰りの時間になりました。

「楽しかった」「また来たい」という声がたくさん聞かれました。

また遊びに来てくださいね。

~~~~~~~~~~~~~~

子どもプログラムを担当していただいた先生方、スタッフの皆さん、学生の皆さん、本当にありがとうございました。

今回は参加者が多いなか、限られたスペースで身体を動かす遊びを行ったので、当然けがをするリスクも高かったです。

それでも大きな事故なく無事終えることができたのは、保護者のご協力と関わってくださったスタッフとボランティアの皆さんのおかげです。

次回の親子合同プログラムは、体育館などの広いスペースで思いっきりやりたいと思います。

また、今回、神戸市東部療育センターひまわり学園の職員の皆様に大変ご協力いただきました。

いつもリーダー業務をご担当いただいている松浦智子先生、最初の待ち時間に全体遊びを行ってくださり、ありがとうございました。

そして、今回子ども達と関わっていただいた職員の皆様に感謝いたします。

当日のお願いにも関わらず、何の抵抗感もなく当たり前のように子ども達のなかに入って行かれる姿に、経験の豊富さとプロとしての意識の高さを感じました。

重ねて感謝申し上げます。

次回は11月5日(日)、神戸大学名誉教授で神戸市総合療育センター診療部長の高田哲先生から「発達性協調運動障害の理解と支援」についてお話していただく予定です。

ご興味のある方は是非ご参加ください。

松井学洋

- 第4回ハロハロ 開催報告 2023年5月28日

- 第4回ハロハロは、対面がご家族9組(保護者13名、子ども15名)、学生ボランティア14名の計42名、Zoomは保護者6名、支援者1名の計7名にご参加いただきました。

勉強会プログラムでは、関西医療大学作業療法学科大歳太郎先生に「発達の気になる子どもの不器用さへの支援」をテーマに、家庭でできる支援についてお話ししていただきました。

支援というと専門的なイメージがありますが、身近な日常生活のなかに身体の動かし方を練習する機会はたくさんあって、その一つ一つを体験させることが大切ですね。

また、子どもがやらない、できないという時に、子どものせいにせず、大人の関わり方を変えてみるという話も大切なことだと思いました。大歳先生、ありがとうございました。

後半はグループトークを行いました。

対面2グループ、Zoom1グループで実施し、講演の感想や子どものことで悩んでいることを話し合いました。今回も先生方にファシリテーターとしてご参加いただきました。

【対面】

神戸教育短期大学 中塚志麻先生

【Zoom】

産業医科大学産業保健学部看護学科 児玉豊彦先生

はぐむのあかりクリニック心理室 公認心理師 兒玉幸子先生

保護者が悩まれていることは現実的なことが多く、運動会の大縄跳びで自分の子どもだけが失敗し続けたらどうすれば良いか、文字をうまく書けないので宿題が終わるまでに膨大な時間がかかってしまう、発達検査は受けた方が良いのかなど、親としては本当によくわかる悩みです。

同じ保護者や先生方とのお話で、少しでも見通しを立てることができれば幸いです。

保護者が勉強会に参加している間、子ども達は別室で学生ボランティアと一緒に遊びました。

今回、神戸市立東部療育センターひまわり学園保育士の松浦智子先生にお越しいただき全体遊びを担当していただきました。

障害児保育の経験のある保育士の先生と関西学院子どもセンターさぽさぽ職員の先生にもご協力いただき、外遊びと学生ボランティアへのサポートをを担当していただきました。

先生方、ご協力ありがとうございました。

以下、子どもプログラム担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1歳から9歳まで幅広い年齢層のお子さんが遊びに来てくれました。

ボランティアさん達とおもちゃで遊んだ後、みんなで集まり、リズム遊びを行いました。

鈴とマラカスどちらか好きな楽器を選んで「おもちゃのチャチャチャ」の音楽に合わせて鳴らします。みんな楽しそうに取り組んでいましたね。

その後は「あるく」「じゃんぷする」などの絵カードを見ながら、身体を動かして遊びました。最後はみんなで手をつないで大きな円ができました。

その後は、芝生ひろばで遊びました。「エビカニクス」体操をしたり、新聞棒を使って遊びました。

ボランティアさんが丸めた新聞紙を投げてお子さん達は新聞棒をバットのように使い遊びます。

ボールに新聞棒が当たるように、繰り返しチャレンジしていました。

新聞で作ったボールが大きくお子さん達には分かりやすかったようで夢中で遊んでいました。

芝生ひろばで遊んだ後は、お部屋に戻り、ボランティアさんと紙コップを使った「かえる」の製作をしたり絵本を読んでもらいプログラム終了となりました。

いいお天気に恵まれてとても充実した活動になりました。

全体あそびが難しいお子さんは別室でボランティアさんと遊びました。

自分の好きなことや興味のあることをボランティアさんに話して関わりを楽しんでいましたね。

また遊びにきてくださいね。ご参加お待ちしています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回もたくさんのご家族と子ども達が参加してくださり、楽しい時間を過ごすことができました。

一緒に遊んでくれた学生ボランティアさんにも心から感謝いたします。

子どもへの悩みは尽きませんが、ひとりで悩むのはしんどいので、みんなで考えていければと思います。

次回は井原先生の親子合同プログラムです。

面白い内容なので、たくさんのご参加をお待ちしております。

松井学洋

- 第3回ハロハロ 開催報告 2023年2月19日

- 第3回目のハロハロは、対面がご家族11組(保護者13名、子ども13名)、学生ボランティア11名の計37名、Zoomは保護者3名にご参加いただきました。

皆さん、お忙しいなかご参加いただきありがとうございます。

今回は親子合同プログラムとして、アスロンジュニアスポーツクラブ代表の井原一久先生に「発達の気になる子どもへの運動指導」を行っていただきました。

井原先生の快活なお声のもと、まず最初にタオルを使った運動遊びを実施しました。

次に縄跳びの練習をしました。縄跳びができない、というご相談は本当に多いです。

まずは腕をぐるぐる回す準備体操を行い、3-4名ずつ交代で前に出て縄跳びの指導を受けました。

縄を回して跳べない子ども達も、下に垂らした状態で跳び越えることにチャレンジしました。

少しでも跳べたら井原先生が大きな声で褒めてくれました。

また、参加している保護者の皆さんも拍手で褒めてくださりました。

みんな不器用さがあって参加しているので、温かい一体感のようなものがありました。

床に置いた縄を跳び越える、小さなステップから行いましたが、それができた時の、本当に嬉しそうな子ども達の顔が忘れられません。

「できない」ではなく、実は「できた」ことはいっぱいあるんですね。

次は動体視力を鍛える遊びで、スカーフを使いました。

スカーフを上に投げて何回拍手ができるか、足で何回リフティングができるか。

ボールならまずやろうとしないと思いますが、スカーフだとみんな積極的に楽しそうにやっていました。

運動が苦手でも、やり方次第で、こんなに楽しく身体を動かすことができるのだと感動しました。

Zoomでも配信しましたが、画面越しにでもやり方が伝わったのであれば嬉しく思います。

井原先生、素晴らしい活動を行っていただき、本当にありがとうございました。

後半はグループトークを行いました。

今回もファシリテーターとして先生方にご協力いただきました。

【対面】

兵庫県こころのケアセンター主任研究員 中塚志麻先生

【 Zoom】

産業医科大学産業保健学部看護学科 児玉豊彦先生

らんぷ・公認心理師 兒玉幸子先生

就学に向けての悩み、小学校での悩み、やはり「学校」に関する悩みが多いと思います。

体育はもちろんですが、国語や算数、図工や音楽など、文字を書いたり、定規を使ったり、絵を描いたり、リコーダーを吹いたり、心配や悩みが尽きません。

今日のような楽しみながらできる運動を取り入れつつ、「できないことは悪いことではない」という心の持ち方も大切ではないかと思います。

グループトークの間、子ども達はボランティアの学生と自由遊びを行いました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

保護者の方と別れた後だったので、始めは不安そうなお子さんもいましたが、ボランティアさんと関わることで少しずつ気持ちが落ち着いて、電車あそびやままごと等好きな遊びを見つけて遊んでおられました。

遊びたいおもちゃが一緒になった時、「どうしたら、お友達と仲良く遊べるかな。」と考えて、おもちゃを貸してあげている姿も見られました。

工作コーナーでは、紙コップロケットを作って遊びました。

出来たロケットを「見て、見て。」と言い嬉しそうに飛ばされていました。

ゴムのつけ方やシール貼り等自分で工夫して取り組んでおられましたね。

最後は学生ボランティアさんに絵本を読んでもらい、プログラム終了となりました。

いつもより短い時間でしたが、お友達やボランティアさんと遊んだ経験は、お子さん達にとても良い経験になったと思います。

また遊びに来てくださいね。お待ちしています。

~~~~~~~~~~~~~~

子どもプログラムを担当していただいた先生方、学生の皆さん、本当にありがとうございました。

保護者の皆さん、スタッフの先生方、ボランティアの学生さん達に心から感謝申し上げます。

プログラムの内容が保護者の役に立つのはもちろんですが、参加申し込みの際に「子どもがまた行きたいと言っています」と書いてくださる方が多いです。

これは嬉しいです。運動や集団が苦手な子が多いので、こういう教室には何度も行きたがらないことが多いです。

それでも「行きたい」と言ってくれるのは、とてもありがたいことです。

いつも優しく遊んでくれる学生さんのおかげかなと思います。

今後も楽しく温かい雰囲気でやっていきますので、また遊びに来てください。

来年度は年間の予定日を年度当初にHPでお知らせします。

時期は今年度と同じ、5月、8月、11月、2月の予定です。

今後ともよろしくお願いいたします。

松井学洋

- 第2回ハロハロ 開催報告 2022年11月6日

- 第2回目のハロハロは、対面がご家族10組(保護者17名、子ども14名)、学生ボランティア16名の計47名、Zoomは保護者9名、支援者3名の計12名にご参加いただきました。

皆さん、お忙しいなかご参加いただきありがとうございます。

今回、お父さんのご参加が多かった印象です。

20年近く前に同じような教室を開催していましたが、時代が変わったと感じました。

私もひとりの父親ですので、お父さんに来ていただけると何となく嬉しいです。

勉強会プログラムでは、神戸市総合療育センター診療所長・神戸大学名誉教授の高田哲先生に「発達が気になる子どもと家族~支援のあり方を考える~」というテーマでご講演いただきました。

運動と脳機能に関することから、発達性協調運動障害(DCD)の症状と他の発達障害との関連性をわかりやすくお話しいただきました。

また、子どもへの関わり方について、

1.どんなに運動が下手でも、体を動かすことが嫌いな子どもはいない。

2.比較されることなく、安心して運動にチャレンジする環境づくりが重要。

3.保護者は不器用さを受容し、本人の上達を信じることが必要。

4.小さな目標でも、達成することによって子どもは次への挑戦に向かう。

5.最初に子どもが一番困っている課題は何かを考える。

6.DCDは神経発達症に含まれると考えられ、自閉スペクトラム症やADHDにしばしば並存する。しかし、最初の第一歩は薬ではなく環境調整である。

というメッセージをいただきました。

高田先生、大変貴重なお話をありがとうございました。

後半はグループトークを行いました。

今回ファシリテーターとして5名の先生方にご協力いただきました。

【対面】

関西医療大学保健医療学部作業療法学科 大歳太郎先生

児童デイサービスたくみ施設長 大歳美和先生

【 Zoom】

兵庫県こころのケアセンター 中塚志麻先生

産業医科大学産業保健学部看護学科 児玉豊彦先生

らんぷ・公認心理師 兒玉幸子先生

ファシリテーターとして先生方が入ってくださったおかげで、保護者の方々も安心してご参加いただけたのではないかと思います。

具体的な話をするには時間が足りないと思うのですが、一緒に悩んで支え合う場として、日頃考えていることをお話しいただければ嬉しく思います。

ご協力くださった先生方、本当にありがとうございました。

子どもプログラムは室内、室外共に身体を動かす遊びを行いました。

感染者が増えてきていますので、前回同様受付時に全員の手指消毒と検温、原則マスクの着用、常時換気を行い、感染予防に努めました。

障害児保育の経験のある保育士の緒方先生と妻がプログラムを構成し、当日リーダー役を務めていただきました。

また、本学の学生ボランティアが1対1で子どもにつきました。私のゼミ4年生には設定保育もしてもらいました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

11歳から3歳までのお子さん14名が遊びにきてくれました。

慣れない場所で、緊張しているお子さんも多くおられましたが、遊びだすと次第に表情がほぐれて笑顔がみられるようになりました。

今日の全体プログラムは、身体を使った遊びを多く取り入れました。

室内のみんな遊びでは、ひとりずつお名前を呼んでタンバリンにタッチをした後、風船遊びをしました。

風船を高く放り投げたり、学生ボランティアさんと風船キャッチボールをして遊びました。

その後、トンネル、一本橋、フープ等のサーキット遊びをしました。

「このトンネルはどうやったらくぐれるかな?」「ケンケンパーの足はどうしたらいいのかな?」それぞれ考えながら取り組んでいたようです。

その後は、秋空の下、芝生広場で外遊びをしました。

気持ちよさそうに芝生の上を歩いたり、走り回ったり元気いっぱいのお子さん達でした。

芝生広場では「♪こんなこと、こんなこと、できますか~?」の歌に合わせて、片足立ちをしたり、その場でジャンプをしたり、真似っこ遊びをしました。

しっぽとりでは、おしりにつけたしっぽをお友達や学生ボランティアさんに取られないように走り回りました。

しっぽを取られて悔しそうなお子さんもいましたが、自分の気持ちを伝えることができるのが素敵ですね。

最後に「どんな色がすき」の手袋シアターと「へんしんトンネル」の絵本読みを学生ボランティアさんにして頂き、プログラム終了になりました。

「へんしんトンネル」は、お子さん達も一緒に声に出して読み、盛り上がっていました。

学生ボランティアさんと遊んだ事が、お子さんにとって人と関わった楽しい経験になればいいなと思います。

また遊びに来てくださいね。お待ちしています!

~~~~~~~~~~~~~~

子どもプログラムを担当していただいた先生方、学生の皆さん、本当にありがとうございました。

ハロハロは参加してくださる保護者の皆さん、スタッフの先生方、ボランティアの学生さん達がいて、初めて成立するプログラムです。

皆様方に心から感謝申し上げます。

保護者も支援者も学生もご協力いただく先生方も、みんなが「楽しかった」「来て良かった」と思えるような教室を目指していますので、また遊びに来てください。

次回は2月19日(日)を予定しています。

勉強会では、アスロンジュニアスポーツクラブ代表の井原一久先生にお越しいただく予定です。

また、日が近づきましたらホームページにアップしますので、よろしければご参加ください。

松井学洋

- 第1回不器用な子どもとその家族のための発達支援教室 開催報告 2022年8月11日

- 2022年8月11日に第1回不器用な子どもとその家族のための発達支援教室を開催しました。今回は対面とZoomのハイブリッドで行いました。

対面は保護者8名と支援者1名、子ども10名、学生ボランティア13名の計32名、Zoomは保護者16名、教員等支援者4名、学生3名の計23名の方にご参加いただきました。

皆さん、お忙しいなかご参加いただきありがとうございます。

勉強会プログラムでは、最初に関西医療大学作業療法学科大歳太郎先生に「発達の気になる子どもの不器用さへの支援」についてお話していただきました。

ヒトが持つ感覚の説明から、感覚を意識した家庭や園でできる具体的な支援例についてお話していただきました。

実際に写真でご紹介くださり、大変わかりやすく参考になりました。

大歳先生、ありがとうございました。

後半はいつも通りグループトークを行いました。

対面は2グループに分かれて行いましたが、やはり顔を合わせてだと話しやすかった印象です。

終了後も保護者同士でお話しをされていましたので、当事者同士で自然に会話ができるのが対面のメリットだと改めて実感しました。

Zoomも2グループに別れて行いました。私はZoomのトークに入らせてもらいましたが、皆さんの具体的な悩みをお聞きして勉強になりました。もっとお話をお聞きし、みんなで共感や助言ができれば良かったのですが、開始が遅れたのもあり、十分な時間を取れず申し訳ありませんでした。

今回であれば、3グループに別れてより少人数で行うことができれば良かったと思いますので、ファシリテーターの確保に努めたいと思います。

そのような状況の中でも積極的にご参加いただけましたZoomの参加者の方々には感謝申し上げます。

また、今回、発達支援の一環として子どもプログラムを開催しました。感染拡大が続いていますので、受付時に全員の手指消毒と検温、原則マスクの着用、定期的な換気を行い、感染予防に努めました。

プログラムは障害児保育の経験のある保育者の先生2名が構成し、当日リーダー役を務めました。また、本学の学生ボランティアが1対1で子どもにつきました。

以下、担当者からの報告です。

~~~~~~~~~~~~~~

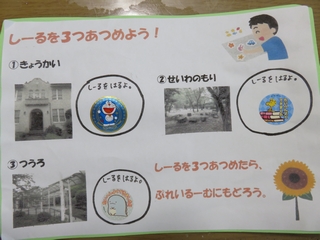

3歳から9歳までのお子さん10人が遊びにきてくれました!この部屋には何があるのかな。どんなお友達がいるのかな。初めての場所にちょっぴり緊張のお子さんたち。でも優しいお姉さんが一緒に遊んでくれて、すぐに好きなおもちゃや遊具を見つけて元気いっぱいに遊んでいました。

今日は、「シールラリー」や「製作」の中で、大学内に置いたシールを剥がして貼るという指先を使う遊びを多く取り入れました。みんな上手にシールを剥がして枠内に貼ったり、紙コップに貼ることができていました。

最後に絵本を読みました。また、遊びに来てくださいね!

~~~~~~~~~~~~~~

子どもプログラムを担当していただいた先生方、学生の皆さん、本当にありがとうございました。

この発達支援教室は開催したからと言って、何か報酬がでるわけではありません。

子どもと保護者を支えたい、子ども達と関わりたいという思いで開催しています。

そのため、参加してくださる皆さん、スタッフの方々、ボランティアの学生さん達がいて、初めて成立するプログラムです。

第1回目の教室を開催できたことを心から感謝申し上げます。

今年度は、11月6日(日)10時-12時、2月(未定)を予定しています。

また、日が近づきましたらホームページにアップしますので、よろしければご参加ください。

関西学院大学教育学部 松井学洋研究室事務局

Email: kg.gm.lab★gmail.com

※メールアドレスは@マークを★に変えてあります。

- 第2回DCD勉強会 開催報告 2022年5月15日

- 第2回DCD勉強会をZoomで実施しました。

今回はDCDの子どもを持つ保護者13名、支援者3名、その他1名の計17名の方にご参加いただきました。松井からDCDの基本的知識と子どもの不器用さに親ができることを話させてもらい、次に参加者同士で座談会を行いました。

不器用さへの具体的な支援方法を知ることは大切なことだと思います。一方で、子どもの苦手を受け入れることも大切だと感じています。 みんなと同じように普通にできて欲しいと思うのは、親として自然なことだと思います。しかし、本人が日常生活のなかで自分でできることを増やすことと、周りの子と同じようにできることを目指すことは異なると考えています。その子なりの発達を一緒に喜ぶことができればいいなあと思います。

グループセッションでは日常のなかでの具体的な困りごとについて話をしました。学校教育のなかで先生方やクラスメイトにどのように理解を求めていくかが重要だなと思いました。

また、 今回ブレイクアウトルームでいくつかのグループに分かれて行いましたが、グループごとにお任せする状態になってしまい申し訳ありませんでした。進行役をこちらで用意するべきだったと反省しております。次回から改善に努めたいと思います。

今年度は8月、11月、2月に勉強会を開催予定です。

8月は大学で対面+Zoomで行いたいと思っておりますが、コロナの状況も不透明ですので、改めてHPで周知させていただきます。

引き続き、よろしくお願いいたします。

- 第1回DCD勉強会 開催報告 2021年12月19日

- 2021年12月19日に第1回DCD勉強会をZoomで実施しました。

DCDの子どもを持つ保護者6名、学生1名、大学教員2名の計9名の方にご参加いただきました。今回のプログラムでは、最初にDCDの基本的知識について松井から説明を行い、次に参加者同士で座談会を行いました。

DCDの子ども達は褒められる経験が少なくなるので、できたことを褒めて「自分はできる」という自己肯定感を育てることが大切です。特に、当たり前にできそうなことでも、全てが「チャレンジ」です。それを周囲の大人が理解し、100%を待たずに25%で褒めることがポイントだと思います。

また、グループセッションでは、どうしても子どもにイライラしてしまうことや、医療機関、児童デイなどについて情報交換を行いました。子どものことを理解していても、余裕がないとイライラしてしまいますよね。みんな同じだと思います。

DCDは幼児期から周囲の理解と支援が大切ですが、支援に「手遅れ」はありません。焦らなくても、きっと何とかなります。元気、根気、のん気でやっていきましょう。

今後も勉強会を開いていく予定です。一人で悩まず、子どもへのより良い関わり方を、皆さんと一緒に考えていければ幸いです。

また、今回、ゲストでご参加いただいた神戸大学名誉教授で現神戸市総合療育センター 診療所長の高田哲先生、 産業医科大学産業保健学部看護学科の児玉豊彦先生には心から感謝申し上げます。

※DCDについて理解を深められる本を載せておきます。

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいDCD発達性協調運動障害 伊藤祐子 ミネルヴァ書房

発達性協調運動障害(DCD)不器用さのある子どもの理解と支援 辻井正次、宮原資英他 金子書房

発達が気になる子へのスモールステップではじめる生活動作の教え方 鴨下賢一 中央法規出版

- 学校との情報共有

- DCDの子ども達が実質的に困り感を持ちやすいのは、主に学校生活です。

体育、図工、音楽が苦手で、本人の苦手意識も強くなります。

また、文字がマス目からはみ出てしまう、プリントがきれいに折れない、定規、コンパス、裁縫など道具を使った操作が難しい、昼休みのドッチボールや鬼ごっこに参加できず、教室で過ごしていることが多くなります。

本人のできることを増やすことも大切ですが、むしろ先生や友達に自分の「苦手」を理解してもらい、ヘルプが出せることの方が大切だと考えます。

また、学校の先生にDCDのことを伝えた方が支援は受けやすいです。

何が苦手で、どのように対応すると本人が助かるかが重要な情報です。

先生も初めてだと対応はわかりません。

また、伝え方も口頭より紙面の方が先生も理解しやすく、保護者も子どものことを客観的に見る機会になります。

より具体的に言うと、「DCDの説明」「療育内容・家庭での対応」「学校で配慮をお願いしたいこと」をA4用紙1~2枚にまとめるとわかりやすいです。

今回、小学校との情報共有に使用する配慮依頼テンプレート(Word)を作成しました。

学校の先生との情報共有に是非ご活用ください。

「小学校_配慮依頼テンプレート_松井学洋研究室」

改善点、ご意見とありましたら、是非ご連絡ください。

- DCDの子どもと家族の会

- 近年、極端に不器用な子ども達の存在がクローズアップされています。

発達性協調運動障害(DCD:Developmental Coordinate Disorder)と呼ばれる障害の概念です。

運動全般が苦手で幼児期から学童期にかけて以下のような特徴が見られます。

ブランコが乗れない。

ジャングルジムに登れない。

ボールを蹴ろうとするとこける。

ボタンを留められない。

ペットボトルのフタが開けられない。

縄跳びができない。

リズムに合わせて身体を動かせない。

〇や△などの単純な絵しか描けない。

文字を小さい枠にかけない。

定規で線を引けない。

リコーダーが苦手。

端と端を合わせて紙を折れない。

有病率は5~11歳の子どもで5~6%と報告されており、決して珍しい障害ではありません。

映画ハリーポッターで主役を演じたダニエル・ラドクリフさんも自身DCDであることを公表されています。

しかしながら、社会的認知はまだまだ低い状況です。就学前、学童期、思春期と運動面で特別な支援が必要な子ども達ですが、十分な理解が得られているとは言えません。

また、子どもことで悩まれている保護者もいらっしゃると思います。

実は、私もその保護者の1人です。

私の子どもも運動全般が苦手で、小さい頃からDCDの特徴が見られました。

そして、小学3年生の時に医療機関でDCDの診断を受けました。

本人は真面目で一所懸命に頑張っています。先生や親の指示に何とか応えようとします。

しかし、うまく出来ません。決して、やる気の問題ではないのです。

当事者になって、学校とのやりとりをどうするかや、本人への療育のあり方など、夫婦で悩むことがありましたが、身近に相談する人がいません。

このような場合、同じ境遇のご家族からお話を聞けると助かります。

私もDCDの家族会をネットで探したのですが、見当たりませんでした。

きっと同じように悩んでいる保護者はいらっしゃると思いますし、DCDの子どもと家族が交流できる場所があれば、子どもも家族も生きづらさ少しを減らすことができるのではないかと考えました。

DCD当事者の方、ご家族の方、興味を持たれている方、是非ご連絡ください。

ご連絡お待ちしております。

〒662-0827 兵庫県西宮市岡田山7‐54

関西学院大学教育学部

准教授 松井学洋

Tel: 0798-52-4416

Email: g-matsui★kwansei.ac.jp

※メールアドレスは@マークを★に変えてあります。