興味のある方は松井研究室までご連絡ください。

- ゼミについて

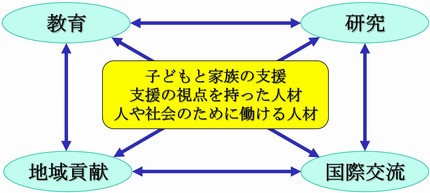

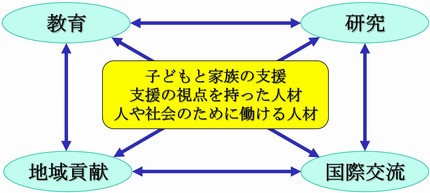

- ゼミでは障害や病気を持つ子どもと家族への支援を軸に、教育、研究、地域貢献、国際交流の4つの経験を通して、支援の視点を持った人材、社会のなかで自分が果たすべき役割を自覚し、自分に何ができるかを常に考える人材の育成を目指しています。

ゼミでは具体的に「卒業研究」「ゲストスピーカー」「学外授業」「支援教室」「海外研修」の5つを実施しています。

【卒業研究】

3回生で研究テーマや研究計画を明確にし、4回生で論文の書き方を学びながら卒業論文として形にしていきます。

研究は人を対象に「インタビュー」か「アンケート」を行い、実際の当事者に会ってデータを取ることを原則にしています。

それは、実際の人を対象にすることで当事者の実情を現実的に理解して欲しいからです。

また、依頼や同意を得るための交渉の基本を学び、様々な人の協力の上で調査や研究が成り立つことを理解して欲しいと考えています。

【ゲストスピーカー】

外部の方を呼んで専門的な話をしてもらっています。

病棟保育士の先生に仕事と役割を話してもらったり、神戸市の保育士さんから公立保育士のキャリアについて話をしてもらったり、シドニーにある幼稚園の園長先生にオーストラリアの保育について話をしてもらいます。

【学外授業】

施設や病院、教育機関に訪問し、子ども達や家族と実際に関わりながら現状の課題や必要とされる支援について考察します。

また、社会人からの話を聞いて自分のキャリアのイメージを持ってもらいながら、企業での家族支援の取り組みを考察します。

※発達支援

児童デイサービスたくみ

※病棟保育・病児保育

神戸市立医療センター中央市民病院 小児病棟

※教育・保育

王子動物園 動物教室

※虐待

神戸市こども家庭センター 一時保護所

※企業

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール

ファミリア

【支援教室】

※発達支援教室ハロハロ

発達の気になる子の不器用さをテーマに子ども支援、保護者支援、支援者養成の3つの目的で年4回開催しています。

保護者向けの勉強会と子ども向けの療育の2つのプログラムを行っています。

ゼミ生には子どもプログラムの方に入ってもらい、1対1で子どもと遊んでもらっています。

また活動最後のクールダウンの絵本読みも担当してもらっています。

保育教育の現場では発達の気になる子への対応が課題となっています。

学生時代に1対1で発達に特性を持つ子どもと遊ぶことで、体験的に子どもを理解することができます。

それが、支援者としてのスキルの向上、社会的認知の上昇につながると考えています。

また、保護者の話を聞くことで子どもを育てる親がどのような悩みや不安を知ることができ、それが家族を含めた支援の必要性を理解することにつながると考えています。

※HSC勉強会

近年、HSP(Highly Sensitive Person )と呼ばれる、非常に敏感な人、繊細な人が注目されています。敏感さは乳幼児期から既に観察され、HSPの特徴を持つ子ども達ををHighly

Sensitive Child(HSC)と呼んでいます。

HSC勉強会では、HSCを育てる保護者や当事者、支援者に参加してもらい、日々の子育ての悩みを話し合っています。

この勉強会では、HSC/HSP当事者のゼミ生に「子どもの頃からのHSPの特徴」、「日常生活や学校生活で苦労したこと」、「保護者や先生の対応で良かったこと、困ったこと」を体験談として話してもらっています。ゼミ生の話は保護者や支援者にとって大変参考になっています。

【海外研修】

ゼミ生を対象に任意参加のオーストラリア海外研修を実施しています。

参加した学生は下記2か所の園と大学に訪問します。

Konomi Kindergarten International

Macquarie University

現地の幼稚園のクラスに入り、先生と一緒に保育に参加します。

個性を尊重する保育や人権教育といったオーストラリアの幼児教育・保育の理念と特徴を体験的に学びます。

大学では同じ年代の学生と交流し、学生生活、教育環境の違いをディスカッションし、多文化共生社会の在り方を学びます。

幼児期の教育がその国の社会や文化にどのような影響を与えているかを考察し、日本と海外それぞれの利点と欠点を体験的に理解した上で、新しい保育、新しい教育、新しい子育て支援を自分で作り出せる人材の養成を目指してます。

ゼミの研究活動に興味のある方は、是非、松井研究室に遊びに来てください。

- 3年生

- 14名

- 4年生

- 13名

- これまでの卒業研究テーマ

- 【2024年度】

子どもにとって望ましい園行事のあり方 ―コロナ禍前後の園行事の変化から考える―

HSP当事者が感じる生きづらさとその向き合い方について

服育からみた子どもにとってより良い衣服 ー保護者と企業へのインタビューを通してー

青年期のASDが持つ学校生活における対人関係の困り感と教育機関の支援の在り方

保育現場におけるHSCへの具体的な配慮に関する研究

保育者及び保護者からみたヨコミネ式教育法の効果と見える適性

公立保育所における発達の気になる子どもへの保育の実際

抜毛症の実態と当事者が求める支援

早生まれの子どもに対する非認知能力を通した支援の在り方

保護者に対して子どもの発達障害の特徴をどう伝えるか ー保育士の実践とその課題ー

大学生が抱えるPMSの実態と日常生活への影響について

幼児期の運動会における競争のあり方

【2023年度】

学校園におけるHSCへの支援の在り方

入院している子どもとその保護者が求める病棟保育士の役割

小児病棟におけるプレイルームの環境構成と遊びの内容

アトピー性皮膚炎を持つ子どもの保護者の睡眠状況と求められる支援

一時保護所における発達障害の特徴を持つ児童への生活支援の在り方

一人親世帯の子どもの教育環境の実態と求められる教育的・経済的支援

暴力表現を含むアニメを視聴している未就学児の保護者対応の実態

会食恐怖症を防ぐための教育現場の食事指導のあり方

幼少期の保護者の関わりが青年期の自己肯定感に与える影響

保育現場における子どもへのジェンダーレスな関わりについて

発達障害のある子どもを持つ保護者の受容過程と支援のあり方

長期入院中の子どもを同胞にもつきょうだい児が望む保護者の関わりについての研究

保育所における発達が気になる子どもの保護者への伝え方

【2022年度】

言語障害を持つ重度障害者の意思決定支援の実態と課題

自閉スペクトラム症の同胞を持つきょうだい児の実態と支援のあり方についての研究

自閉スペクトラム症を持つ子どもの公園の利用状況とニーズに関する研究

幼児期における自閉スペクトラム症児の偏食に対する保護者支援の在り方

HSPにおけるストレスコーピングの在り方

HSPと非HSPにおけるストレス反応の違いとHSPに求められる支援

保育学生のピアノに対する苦手意識が保育職への就職希望に与える影響

インクルーシブ保育の現状と課題

病棟保育における領域「環境」「人間関係」の実践と課題

不登校経験のあるHSCが感じた学校園での困り感と保育者・学校教員の支援の在り方

保育・教育現場でのジェンダーフリーの対応の現状と課題

病棟保育の役割と他職種との連携

アトピー性皮膚炎をもつ子どもの母親の悩みと保育者に求められる支援に関する研究

【2021年度】

発達性協調運動障害の子どもを持つ保護者への支援の在り方について

ディスレクシアを持つ子どもの学校での支援の実態と今後の課題

チック症の子どもをもつ保護者の負担感と保育的支援の在り方

ダウン症の子どもを持つ保護者の育児負担感と兄妹への影響 必要な心理的支援について

重症心身障害児の母親支援の在り方に関する研究

重度の肢体不自由を持つ障害者の化粧の実態と今後の課題

児童養護施設の入所理由から見たケアのあり方

小児病棟における病棟保育士の役割と専門性に関する研究

新型コロナウイルス感染症が幼児に与える心理的影響について 自然災害が与える心理的影響と比較して

幼児期の食育が野菜嫌いの克服に与える影響

幼児期における望ましい食育の在り方 アメリカと日本の文化的背景の違いを通して

保育所における食物アレルギー対応に関する現状と今後の課題 オーストラリアとの比較を通して

少子化の中で求められる子育て支援 明石市の取り組みと課題

母親の子育てでのSNS利用の実態と育児効力感の関連性

【2020年度】

自閉スペクトラム症の幼児の感覚過敏に対する保護者の困り感の実態

自閉スペクトラム症の子どもを持つ保護者からみた療育センターの支援の捉え方

自閉スペクトラム症における「こだわり」の性差に関する研究

自閉症スペクトラム児の幼児期における偏食の実態と保護者の悩みに関する研究

療育センターにおける自閉スペクトラム症の幼児の保護者支援

子どもの障害を学校に伝える際の保護者の心理と支援

肢体不自由児と家族旅行

新型コロナウイルス感染拡大時における病児保育室での感染症対策

虫に苦手意識を持つ保育学生の実態と不安に関する研究

大学生の学力と家庭環境との関連性化粧の開始年齢が自己肯定感に与える影響

多民族国家オーストラリアにおける幼稚園での外国語教育

幼児期のスイミングスクール利用が大学生の身体面と精神面に与える影響

アニメの暴力描写を幼少期の子どもが視聴することに対する保護者の不安