勉強会、活動報告等

- 第17回HSC勉強会 開催報告 2026年1月24日

- 今回は保護者10名、支援者1名、当事者2名、学生5名の計18名にご参加いただきました。

お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。

今回は、まずHSP当事者の学生から、子どもの頃のHSCの特徴と学校生活での困りごと、周囲の対応でよかったこと・困ったことを話してもらいました。

小さい頃から注射への恐怖がとても強かったこと、大きな音や眩しい光が苦手だったこと、完璧主義で小さな失敗でもとても落ち込むこと、学校での指導でよくある連帯責任がとても辛かったことを話してくれました。

一方で、成長と本人なりの経験を重ねることで自分の特性との折り合い方も見つけていて、不調時を予測しながら対応することや自他との境界線を意識しながら生活していることを話してくれました。

そして、新しい環境で不安が強かった時に、周囲から感謝されることがとても嬉しかったと話していました。

次に、HSCのきょうだいを持つ学生に家庭内での状況や関わり方について体験談を話してもらいました。

部活動での厳しい環境によるきょうだいの変化がHSCの存在に気づくきっかけになったと述べ、HSCという特性を知ることで、きょうだいへの関わり方が変わったと話していました。

きょうだいが学校に行けないことによる家族への現実的な影響や親ときょうだいに対して何ができるのかを悩む気持ちを話してくれました。

そして、保護者、学校教員、職場などHSCに対する周囲の理解が大切であることを話してくれました。

二人とも資料を準備し、辛かったこと、しんどかったことも含めて、参加者に丁寧に話してくれたことに胸が熱くなりました。

一人の親として、一人の大人として心に響くものがあり、HSC勉強会だけでなく、たくさんの人に聞いて欲しい内容でした。

誠実に話してくれたお二人に心より感謝いたします。

後半はグループトークを行いました。

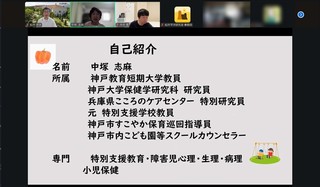

今回も3名の先生にファシリテーターとしてご協力いただきました。

福岡女学院看護大学 児玉豊彦先生

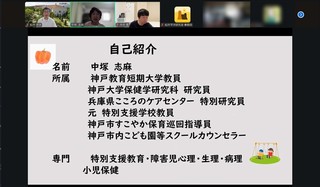

神戸教育短期大学 中塚志麻先生

らんぷ訪問看護ステーション・Lamp心理相談所 兒玉幸子先生

各グループで、HSP当事者の経験談や不登校に関する家族の悩み、スクールカウンセラーの役割などを話し合いました。

やはり学校に関する悩みが多く、HSCと家族にとって「学校」が大きなハードルになっていると思います。

どうすればHSCの子どもが不安を軽減し、安心感を得ながら学校で過ごせるか。

また、子どもが学校に行けない時に、社会が家族を支える必要があることをどう広げていくか。

その点について自分も行動しないといけないと感じました。

来年度も年4回(4月、7月、10月、2月)の開催を予定しています。

開催日の1~2か月前に募集案内をアップしますので、ご興味のある方はご参加ください。

今後ともよろしくお願いいたします。

松井学洋

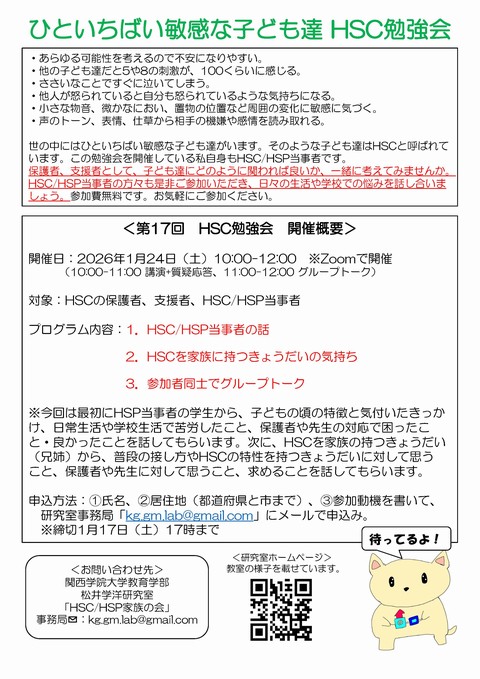

- 第17回HSC勉強会 2026年1月24日 ※終了しました。

- 2026年1月24日(土)10:00-12:00に第17回HSC勉強会をZoomで開催します。

今回は、最初にHSP当事者の学生から、子どもの頃の特徴と気付いたきっかけ、日常生活や学校生活で苦労したこと、保護者や先生の対応で困ったこと・良かったことを話してもらいます。

次に、HSCを家族の持つきょうだい(兄姉)から、普段の接し方やHSCの特性を持つきょうだいに対して思うこと、保護者や先生に対して思うこと、求めることを話してもらいます

ご興味のある方は是非ご参加ください。 応募締め切りは1月17日(土)17:00です。

第17回HSC勉強会募集チラシ

〒662-0827 兵庫県西宮市岡田山7‐54

関西学院大学教育学部 松井学洋研究室事務局

Tel: 0798-52-4416

Email: kg.gm.lab★gmail.com

※メールアドレスは@マークを★に変えてあります。

- 第16回HSC勉強会 開催報告 2025年10月18日

- 今回は保護者12名、学生3名、支援者4名の計19名にご参加いただきました。

お忙しい中ご参加いただきありがとうございました。

今回は、いつもファシリテーターとしてご協力いただいている中塚先生より「社会のなかでしなやかに生きる力を育む」をテーマにご講演いただきました。

お話の中でネガティビティ・バイアスや選択的注意、確証バイアスについて話がありました。

人間は危険・悪いことに素早く反応する脳をもつように進化しており、不安や失敗の方が記憶に残るのは本質的に仕方がないこと、普段から意識的にポジティブなことを探し、自分や他人のいいところに気づいたら声に出す、他者に伝える習慣がレジリエンス(心のしなやかさ、困難を乗り越える力)を高めていけることをお話していただきました。

特に、レジリエンスは心の「タフさ」ではなく、竹のような「しなやかさ」であるという話が印象的でした。

また、繊細で敏感なHSCの子ども達でも、適切な関りや環境があればレジリエンスは十分に高めていけるとのことでした。

HSCでは、感覚や情報入力の過敏さから不安と結びつく先入観を持ちやすいもつ傾向があります。

また、深く内省する傾向が強いことからネガティビティ・バイアスと結び付きやすくなります。

HSCの特性を変えることは難しいですが、普段から自分が特定のバイアスを持ちやすいことを理解することが大切とのことでした。

最後は、学校にどのように相談するといいか、ポイントをいくつかお聞きしました。

この点について保護者から質問があり、学校との関係性や伝え方で悩まれている方は多いと改めて思いました。

ご講演の後は、京都女子大学の中井靖先生にもファシリテーターとしてご協力いただき、グループトークを行いました。

他の保護者の経験、当事者の話を聞いて、皆様のご参考になれば幸いです。

次回は2026年1月24日を予定しています。

当事者の学生に体験談を話してもらおうと思っています。

1~2か月前に募集案内をアップしますので、ご興味のある方はご参加ください。

松井学洋

- 第15回HSC勉強会 開催報告 2025年7月19日

- 今回は保護者20名、支援者5名、学生5名の計30名にご参加いただきました。

皆さんお忙しいなか、ありがとうございます。

最初にHSCを育ててこられた保護者から子どもの特徴と普段の関わり方、学校とのやりとりなどを話していただきました。

子どもの特徴として、明るい光が苦手で環境の変化に弱いこと、宿泊行事の時に体調を崩しやすかったこと、些細な変化に気づくこと、相手の気持ちを必要以上に考えてしんどくなることを話してくれました。

どのように子育てをされてきたかを具体的にお聞きして、やはり子どもを一人の人間として尊重することの大切をを改めて感じました。

一人の人間として尊重するということは、HSCの特性をありのまま受け入れ、支えていくとと同じだと思います。

また、学校とのやり取りについては、中学時代の担任の先生のエピソードをお話してくれました。

こちらからの相談についてコメントを書いてくれたことで、子どものことをよく見てくれていると安心したとのことです。

先生に子どものことを伝える時も「伝えて良いこと、伝えて欲しくないこと」を子どもに確認してから伝えたとのことです。

保護者が最後に仰っていた「そのままでいい。どんなことでも何とかなる。自分を見つめ、認めて、自分自身を褒めて欲しい」という言葉はHSCだけでなく、全ての子どもが求めている言葉ではないかと思います。

私も親なので、今回の保護者のお話は自分自身の子育てを見つめ直す機会になりました。

次に当事者の学生から、子どもの頃の特徴と気付いたきっかけ、日常生活や学校生活で苦労したこと、保護者や先生の対応で困ったこと・良かったことを話してもらいました。

情報量が多い場所、にぎやかな場所が苦手で音に対する過敏さがあること、周囲の動きを見てから行動するので集団のなかで少し遅れていた印象があったこと、行動する前に考え過ぎてしまうことを話してくれました。

高校生の時に自分でネットでHSPについて調べ、チェックリストをやってみて自分の特性を知ったこと、HSPを理解することで自分を少し受けられるようになったことを話してくれました。

考えすぎる自分を受け入れ、初めて場所などが不安な時は徹底的に調べるようにしているところは、私自身もそうなので共感できました。

自分で調べる、誰かに相談するなど、自分なりにHSPの特性とうまく付き合っていくことができれば、それで良いのだと思います。

ご講演いただいた保護者の方、学生さんに心から感謝いたします。

後半はグループトークを行いました。

今回も3名の先生にファシリテーターとしてご協力いただきました。

福岡女学院看護大学 児玉豊彦先生

神戸教育短期大学 中塚志麻先生

らんぷ訪問看護ステーション・Lamp心理相談所 兒玉幸子先生

相手を傷つけたくない気持ちから、友達に対して「いや」と言えず我慢してしまうことや、学校に行けなくなったこと、保護者がしんどくなってしまうことなどを話しました。

やはり、学校生活をどう支えていくかは共通する悩みだと思います。

同じような経験をされている保護者は多いので、それぞれの対応を共有できれば良いのではないかと思います。

次回は2025年10月18日を予定しています。

当事者の学生か学校の先生に話をしてもらおうと考えています。

1~2か月前に募集案内をアップしますので、ご興味のある方はご参加ください。

松井学洋

- 第14回HSC勉強会 開催報告 2025年4月26日

- 今回は保護者8名、支援者1名、当事者1名、学生3名、その他1名の計14名にご

参加いただきました。

皆さんお忙しいなか、ありがとうございます。

今回はらんぷ訪問看護ステーション・Lamp心理相談所の兒玉幸子先生(公認心理師)に「感覚の困りごとと心のケア」をテーマにご講演いただきました。

まず感覚の問題と生活習慣の話が印象的でした。

朝起きれない→睡眠不足→寝つきが悪いから→暑さ・寒さ(温度)を強く感じているから、といった具合です。

また、感覚が敏感な人は無自覚に我慢している場合があること、感覚の問題がその人のこだわりの強さにつながっていること、その子の特性を無理に変えるではなく、その特性を持つ人が生きやすい環境を作っていこうというメッセージが心に残りました。

さらに、学校に子どもの敏感さを伝えていく時に保護者ができることとして、感覚の問題に関する出来事やエピソードを羅列していくことが大切であること、その文章は解決するために書くのではなく起こっている事実を書くことを意識することが重要であることをお話していただきました。

親はなかなか子どもを客観的に見られませんが、出来事を書き出すことで子どもの理解につながりますし、その方が学校とも共有しやすいと思います。

兒玉先生、大変貴重なお話ありがとうございました。

また別の機会に是非ご講演お願いします。

後半はグループトークを行いました。

今回も2名の先生にファシリテーターとしてご協力いただきました。

福岡女学院看護大学 児玉豊彦先生

神戸教育短期大学 中塚志麻先生

就学前から高校生のお子さんを持つ保護者を中心に、支援者、学生を交えて日々の生活について話をしました。

今回、グループトークが終わってから参加者の小学生のお子さんが学校のことで質問をしてくれました。

大人でも質問しにくい状況で、よく勇気を出して質問してくれたと思います。

一所懸命頑張っている姿に胸が熱くなりました。

大勢のなかで質問ができることが素晴らしいです。

勉強会を続けてきて思うのは、参加してくださっている方々が本当に優しいということです。

今後も保護者と子ども達が安心を感じることができ、気軽に意見や質問ができる雰囲気を皆さんと一緒につくっていこうと思います。

HSCの子育てについて話しをしたい人はどうぞ気軽に安心して参加してください。

次回は2025年7月を予定しています。

HSCの保護者からお話をしていただく予定です。

2か月前を目途に募集案内をアップしますので、ご興味のある方はご参加ください。

松井学洋

- 2025年度のHSC勉強会開催予定

- 2025年度は以下の開催予定です。Zoomで開催しますので、皆さん気軽にご参加ください。

参加費無料です。

※10-12時、10:00-11:00 講演+質疑応答、11:00-12:00 グループトーク。

テーマは変更の可能性あり。

4月26日(土)感覚の困りごとと心のケア

7月19日(日)HSCを育てている保護者からの話

10月18日(土)学校でのHSCへの支援

1月24日(土)HSC当事者の話

来年度も当事者の学生から、日常生活や学校で苦労したこと、保護者や先生の対応で困ったこと・良かったこと、当事者、保護者に伝えたいことを話してもらいます。

グループトークでは、HSCの子ども達にどのように関われば良いか、皆さんと意見交換を行いたいと思います。

7月か10月に対面で開催してみようかなと考えたりもしています。

概ね2か月前を目途に募集案内をHP、SNSにアップしますので、今年もよろしくお願いいたします。

- 第13回HSC勉強会 開催報告 2025年1月25日

- 今回は保護者14名、支援者4名、当事者3名、学生3名、その他2名の計26名にご参加いただきました。

今回は初参加の方が多かったです。皆さんお忙しいなか、ありがとうございます。

今回の勉強会はHSC/HSP当事者の学生2名から、子どもの頃の特徴と認識したきっかけ、日常生活で苦労したこと、学校生活で苦労したこと、保護者や先生の対応で困ったこと良かったこと、当事者、保護者に伝えたいことを話してもらいました。

2人とも子どもの頃からHSCの特性が見られ、感覚の敏感さ、非常に強い共感性、深く考え過ぎる、緊張し過ぎる、人の顔色を伺う、誰かが怒っているとひといちばい落ち込むなどの話がありました。

親や先生の対応で良かったこととして、「じっくり話を聞いてもらえる」、「長所を褒めてくれる」、「話を全部聞いた上で『大丈夫』と安心させてくれる」を挙げてくれました。

また、保護者に伝えたいこととして、「気持ちに共感して受け止めて欲しい」、「外では常に緊張して疲れているので、家でゆっくり安心できる環境がありがたい」、「子どもにとって家族の笑顔は一番の『安心』になる」、「あまり心配しすぎず『これもうちの子!』と肩の力を抜いて、お子さんと関わってみて欲しい」など、とても参考になるアドバイスがありました。

当事者に対しても、一人ではないこと、自分の良い所に目を向ける、1つでも自分の良さや自信を持てる部分を見つけて欲しいと伝えてくれました。

2人とも日常生活のなかでは、とても繊細で敏感なのだと思います。苦労していることもあると思いますが、話してくれた内容は決して自分語りで終わるのではなく、HSC勉強会に参加している保護者や当事者を念頭に少しでも役に立てればという思いがよく伝わりました。

それこそが、HSC/HSPの長所である真面目さと誠実さなのではないかと思います。

また、自分を客観視できることもHSC/HSPの長所だと思います。

本人たちの努力もあったと思いますが、やはり子どもを信じて共感的に関わってこられた保護者の存在も大きいと感じました。

とても参考になる素晴らしい発表をしてくれた学生に心から感謝いたします。

後半はグループトークを行いました。

今回も2名の先生にファシリテーターとしてご協力いただきました。

福岡女学院看護大学 児玉豊彦先生

京都女子大学 中井靖先生

就学前から小学校までの子どもを持つ保護者から、園や学校の環境に慣れるまでに時間がかかること、宿泊行事の心配、不登校中の子どもへの関わり方などを話しました。

HSCの優しさに救われることもありますが、親はこのままで大丈夫かと心配になるものです。

HSCにとって家が安心できる場所であることはとても重要なことで、そのためには保護者が安定していることが大切です。

しかし、親も人間なので強い不安を感じたり、心配になることは当然あります。

そういった悩みや不安を吐き出せる場所と見通しが立てる場所が必要だと思います。

HSCの子育てについて一緒に考えていければ嬉しいので、で悩んでいる方がいらっしゃれば、どうぞ気軽に参加してください。

次回は2025年4月を予定しています。

4月はいつも通り、HSCの理解と支援をテーマに私自身のHSPの特徴と特性との付き合い方をお話してみようかなと考えています。

2か月前を目途に募集案内をアップしますので、ご興味のある方はご参加ください。

松井学洋

- 第12回HSC勉強会 開催報告 2024年10月12日

- 今回は保護者12名、教員・支援者9名、当事者1名、学生1名、その他1名の計24名にご参加いただきました。

皆さんご参加ありがとうございます。

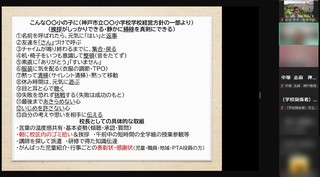

今回の勉強会では小学校の元校長先生に、敏感で繊細な特徴を持つ子どもへの学校での対応、学校への相談の仕方、不登校や行き渋りの際の家庭での対応についてお話していただきました。

学校が組織として、どのような方針で子どもと関わっているのか、私達はなかなか知る機会がありません。

その点について詳しく教えていただきました。

学校で子どもを支えていくためには、保護者と教員の共通理解が大切です。

一つの例ではありますが、先生方がどういう考え方で子どもと接しているのかを知ることができて良かったと思います。

学校に相談してみよう、先生に自分の子どものことを話してみよう、という気持ちを後押ししてくれるお話でした。

次にHSCの学校での基本的な対応についてお話がありました。

対応の方針はある程度共通しているところだと思います。

大切なのは「どんな子どもでも受け入れる」という先生の姿勢ではないかと感じました。

長い経験も必要だと思いますが、熱心で素晴らしい先生は「子どもを選ばない」という点が共通していると思います。

後半はグループトークを行いました。

学校とのやり取りでの悩み、学校に行けない時の家での関わり、学校以外の学びの場、保護者の気持ちの保ち方について共有しました。

今回も神戸教育短期大学の中塚志麻先生、福岡女学院看護大学の児玉豊彦先生にご協力いただきました。

いつも本当にありがとうございます。

毎回あっという間に過ぎてしまい、十分な時間が取れず申し訳ありません。

これまでZoomで開催してきましたが、やはり一度皆さんと対面でお会いしてお話ししたいと思いました。

来年には開催できるように準備しています。

次回は1月25日を予定しています。

また日が近づきましたら案内をアップしますので、是非ご参加ください。

松井学洋

- 第11回HSC勉強会 開催報告 2024年7月20日

- 今回は保護者17名、支援者2名、学生7名の計26名にご参加いただきました。

お忙しいなか皆さんご参加ありがとうございます。

今回はまず最初に、実際にHSCの子育てをされている保護者から、子どもの特徴と普段の関わり方、日常生活や学校生活の様子、保護者が望む支援についてお話していただきました。

人の機嫌や音などの感覚に敏感な特徴や不登校での生活について丁寧にお話していただきました。

集団生活である学校生活において、学校とのやり取りの難しさ、担任の先生が子どもに与える影響の大きさを感じました。

また、HSCに関して「環境が良ければ問題はでてこない」という言葉が非常に共感できました。

お子さんのありのままを受け止め、その上で子どもに何ができるか、自分がどうあるべきかを考えていらっしゃる姿に心から尊敬しました。

大変貴重なお話をありがとうございました。

次にHSP当事者の学生から、HSCと気付いたきっかけや、保護者や先生の対応で困ったこと、良かったことを話してもらいました。

大学生になってSNSや授業を通してHSPを知り、自分の特性に気付いたことを話してくれました。

また、学校生活で苦労したこととして、授業中の発表やグループワークが苦手なこと、人の悪口を聞くこと、怒られている人を見ることが辛かったと言っていました。

学校の先生の対応については、急かしたり、贔屓する先生への困り感が強く、肯定的に評価してくれる先生や誰にでも平等に接してくれる先生が良かったと話してくれました。

保護者へのメッセージとして、HSCについて知ってくれていること自体が心強いこと、温かく見守ってくれることの安心感について話してくれました。

子どもを支えていくためには、やはり保護者を支えていく必要があることを改めて感じました。

公的に相談できる場所以外で、気軽にHSCや子育てについて雑談できる場所が必要なのだと思います。

いつも思いますが、HSC勉強会がそのような場所の一つになればと願っています。

今回は質疑応答に時間を取り、グループトークは行いませんでしたが、神戸教育短期大学の中塚志麻先生、公認心理師の兒玉幸子先生、的確で温かいご助言をいただきありがとうございました。

次回以降は10月12日(土)、1月25日(土)を予定しています。

小学校とのやり取りに悩まれる方が多いと思いますので、以前お話いただいた元小学校の校長先生に、学校での敏感な子ども達への関わり方や学校とのやり取りの仕方についてお話してもらおうと思っています。

2か月前を目途に募集案内をアップしますので、ご興味のある方はご参加ください。

松井学洋

- 第10回HSC勉強会 開催報告 2024年4月20日

- 今回は保護者18名、支援者2名、学生5名、当事者1名の計26名にご参加いただきました。

お忙しいなか皆さんご参加ありがとうございます。

今回はHSP当事者として、主催の松井から自分自身の子どもの頃の特徴、日常生活や学校生活で苦労したこと、家族の対応で困ったこと・良かったこと、社会生活を営む上での繊細さとの付き合い方をお話させていただきました。

HSPの特徴はいろいろありますが、子どもの頃と思春期以降では本人の困り感が異なると感じています。

子どもの頃(HSC)の特徴で最も強く出ていたのは「過剰に刺激を受けやすい」という敏感さです。

私は首がチクチクするためセーターが着れませんでしたし、人の大きな声や周囲の雑音が苦手でした。

履き心地が変わるのが嫌でボロボロになるまで同じ靴を履き続けていました。

感覚刺激に対する敏感さが強く出ていたと思います。

次に強く現れていた特徴が、「共感性が強く動揺しやすい」ことでした。

映画やアニメで登場人物が窮地に陥るようなシーンは見ることができず、部屋から飛び出していました。

また、親に怒られたり、先生から少し注意されただけで涙が出ていました。

とにかく「よく泣く」と言われていました。

一方、思春期以降は深く考えてしまう特徴が、対人関係において繊細さとして現れていると感じています。

HSC、HSPの特性を持つ人が生きやすくなる一つの方法は、自分の特性を受け入れることだと思います。

受け入れるというのは、自分の特性を否定して無理に周りと合わせることではなく、自分の特性とうまく付き合っていくことだと思います。

その付き合い方をたくさんの人達と共有できれば良いと思っています。

子どもがHSCでも何となると思っていただけると嬉しいです。

後半はグループトークを行いました。

今回は2名の先生にファシリテーターとしてご協力いただきました。

神戸教育短期大学 中塚志麻先生

福岡女学院看護大学 児玉豊彦先生

今回は保護者の方もHSPで、子どももHSCの特徴を持っていて、子どもにどう関われば良いか、というお話がありました。

また、学校や園の先生に子どものことをどのようにして理解してもらうか、先生方とのやり取りについても話がありました。

次回は2024年7月20日(土)を予定しています。

学生に話してもらうのと、実際にHSCの特徴を持つ子どもを育てていらっしゃる保護者にお話していただこうかと考えています。

学校の先生に学校での関わりについてもお話していただきたいとも思っています。

2か月前を目途に募集案内をアップしますので、ご興味のある方はご参加ください。

松井学洋

- 過去のHSC勉強会

- 第6回~第10回

第1回~第5回